Erwachsene in Deutschland können Probleme gut lösen

Erwachsene in Deutschland können Probleme gut lösen

Die Fähigkeit, auf neue, komplexe und dynamische Situationen erfolgreich zu reagieren, ist eine Schlüsselkompetenz in modernen Gesellschaften. Neben der Bedeutung für das Leben jedes einzelnen Menschen gilt diese sogenannte adaptive Problemlösekompetenz auch gesamtgesellschaftlich als wichtig, beispielsweise für das Zusammenleben, für die Anpassung an sich wandelnde Verhältnisse und für Innovationskraft. Das Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC), das international vergleichend die Grundfähigkeiten im Erwachsenenalter untersucht, hat deshalb erstmals auch getestet, wie kompetent Erwachsene beim adaptiven Problemlösen sind. An der Studie haben mehr als 160.000 zufällig ausgewählte Personen im Alter zwischen 16 und 65 Jahren in 31 Länder teilgenommen, davon rund 4.800 in Deutschland.

TUM stärkt strategische Aktivitäten in China

TUM stärkt strategische Aktivitäten in China

Das Büro befindet sich an der Tsinghua Shenzhen International Graduate School (SIGS) und wird als zentrale Anlaufstelle dienen, um die strategische Zusammenarbeit mit der Tsinghua-Universität – einem der wichtigsten strategischen Partner der TUM – weiter zu stärken. Bei der Eröffnungsfeier in Shenzhen betonte die Geschäftsführende Vizepräsidentin Prof. Juliane Winkelmann: „Mit der Eröffnung dieses neuen Büros stärken wir unsere Präsenz in einem der dynamischsten Innovationsökosysteme Chinas. Shenzhen ist ein Ort, an dem Forschung, Technologie und Unternehmertum in außergewöhnlichem Tempo zusammenkommen – und wir sind stolz darauf, hier eine Brücke zu schlagen, die gemeinsame Forschung, Austausch und Talententwicklung unterstützt.“ TUM Shenzhen wird eine zentrale Rolle dabei spielen, gemeinsame Forschungsinitiativen zu ermöglichen und strategische Partnerschaften mit Industrie und Wissenschaft in der gesamten Region auszubauen. Das Büro soll neue Wege für Studierendenmobilität, Forschungskooperationen und grenzüberschreitende Partnerschaften zwischen China, München und Singapur eröffnen.

„Unsere Internationalität ist Gewinn und Verantwortung zugleich“

„Unsere Internationalität ist Gewinn und Verantwortung zugleich“

Mit seinem Preis will der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) internationale Studierende nicht nur würdigen, sondern Vielfalt sichtbar machen und zeigen, „wie internationale Studierende unsere Hochschulen bereichern“, betont Stephan Geifes, Direktor der Nationalen Agentur für Erasmus+-Hochschulzusammenarbeit beim DAAD. Für die TUM mit ihren mehr als 20.000 internationalen Studierenden trifft das in besonderem Maße zu.

Physiker Frank Pollmann erhält Leibniz-Preis

Physiker Frank Pollmann erhält Leibniz-Preis

Frank Pollmann untersucht die fundamentalen Eigenschaften der kondensierten Materie und wie quantenmechanische Effekte deren Verhalten beeinflussen. Im Zentrum seiner Forschung stehen Quantenvielteilchensysteme, insbesondere topologische Phasen, frustrierte und stark korrelierte Spinsysteme sowie nicht-gleichgewichtige Quantendynamik. Um die Physik dieser Systeme tiefer zu verstehen, nutzt und entwickelt er Tensor-Netzwerk-Methoden und Konzepte der Quanteninformation. Damit lassen sich exotische Ordnungen sowie neue Materiezustände identifizieren und präzise charakterisieren. Zudem setzt er Quantencomputer ein und entwickelt Quantenalgorithmen, um solche komplexen Systeme effizient zu simulieren. Frank Pollmann hat an der Technischen Universität Braunschweig und dem Royal Institute of Technology in Stockholm Physik studiert und promovierte 2006 am Max-Planck-Institut für Physik komplexer Systeme (MPIPKS) in Dresden. Danach forschte er an der University of California in Berkeley. Ab 2011 leitete er eine Nachwuchsgruppe am MPIPKS. Im Jahr 2016 wurde Pollmann zum Associate Professor und 2022 zum Full Professor an der TUM ernannt. Mit Frank Pollmann wurden seit 1986 bereits 26 Forschende der TUM mit dem Leibniz-Preis geehrt. TUM-Präsident Prof. Thomas F. Hofmann würdigt die herausragende Arbeit des Preisträgers: “Prof. Frank Pollmann ist ein Grundlagenforscher par excellence. Mit effizienten klassischen Algorithmen und modernen Quantencomputern untersucht er die fundamentalen Gesetzmäßigkeiten, die das Verhalten von Materie und Quantensystemen bestimmen. Solche Forschung ist die Voraussetzung für spektakuläre neue Erkenntnisse, die letztlich zu Sprunginnovationen führen können. Ich gratuliere Prof. Frank Pollmann zu dieser verdienten Auszeichnung.”

Lange offenes Rätsel der Teilchenphysik geklärt

Lange offenes Rätsel der Teilchenphysik geklärt

Das Ergebnis: Die zur Bildung von Deuteronen notwendigen Protonen und Neutronen werden beim Zerfall sehr kurzlebiger, energiegeladener Teilchenzustände (sogenannten Resonanzen) freigesetzt und schließen sich dann zusammen. Dasselbe gilt auch für ihre Antimaterie-Gegenstücke. Die Erkenntnisse wurden im renommierten Magazin Nature veröffentlicht. In den Protonenkollisionen am Large Hadron Collider (LHC) des CERN entstehen Temperaturen, die über 100.000-mal heißer sind als im Inneren der Sonne. Bislang war völlig unklar, wie so fragile Teilchen wie Deuteronen und Antideuteronen dies überhaupt überstehen können. Unter solchen Bedingungen sollten leichte Atomkerne wie das Deuteron – bestehend aus nur einem Proton und einem Neutron – eigentlich sofort wieder zerfallen, da die Bindung, die sie zusammenhält, vergleichsweise schwach ist. Trotzdem wurden solche Kerne immer wieder beobachtet. Nun ist klar: Rund 90 Prozent der beobachteten (Anti-)Deuteronen entstehen durch diesen Mechanismus.

Leistungsfähigkeit von Biosensoren verdoppelt

Leistungsfähigkeit von Biosensoren verdoppelt

Selbst den Blutzuckerspiegel messen und bedarfsgerecht Insulin dosieren: Das ermöglichen schon heute Biosensoren, die von Diabetes Betroffene selbst anwenden können – schnell und ohne Labor. Auch in anderen Bereichen werden Biosensoren bereits eingesetzt, doch für zahlreiche vielversprechende Anwendungen sind sie zu ungenau. Das betrifft beispielsweise den Kreatininwert, einen wichtigen Wert für die Nierenfunktion. Das Potenzial von Biosensoren lässt sich so bisher nicht voll ausschöpfen. Nicolas Plumeré, Professor für Elektrobiotechnologie an der TUM, Huijie Zhang, ehemalige Mitarbeiterin an seiner Professur und nun Professorin für New Energy an der Nanjing University of Science and Technology in China, und Mohamed Saadeldin, Doktorand an der TUM, wollten das ändern: In einer Laborstudie konnten sie die Messgenauigkeit von Oxidase-Biosensoren bei den Stoffwechselprodukten Glucose, Lactat und Kreatinin von etwa 50 Prozent auf 99 Prozent erhöhen, ohne dass die Sensoren erst entsprechend kalibriert werden müssen. Lactat wird zum Beispiel bei der Überwachung kritisch kranker Patientinnen und Patienten gemessen. Das eröffnet laut dem Team neue Anwendungsfelder für die Sensoren. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Science Advances veröffentlicht.

Sechs ERC Consolidator Grants für Forschende der TUM

Sechs ERC Consolidator Grants für Forschende der TUM

Die Projekte werden durch den Europäischen Forschungsrat (ERC) mit jeweils bis zu zwei Millionen Euro gefördert. Durch die sechs jetzt eingeworbenen ERC Consolidator Grants steigt die Zahl der ERC Grants an der TUM auf insgesamt 261, 60 davon Consolidator Grants .

Unterstützung für Start-ups im Bereich Cybersecurity

Unterstützung für Start-ups im Bereich Cybersecurity

Gemeinsam wollen die Partner München als einen global führenden Hub für sicherheitsrelevante Zukunftsinnovationen etablieren. Die TUM Venture Labs bieten als Innovationsinkubatoren Forschungs- und Gründungsteams im Deep-Tech-Bereich eine intensive Unterstützung, um wissenschaftliche Erkenntnisse und Ideen in marktfähige Produkte zu überführen. Dazu gehören eine unmittelbare Anbindung an die Spitzenforschung der TUM, spezifische technische Infrastruktur, maßgeschneiderte Ausbildungsprogramme, Expertise für den jeweiligen Markt und eine globale Vernetzung mit der Branche sowie Kapitalgeberinnen und Kapitalgebern.

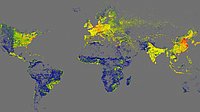

Biodiversität langfristig beobachten

Biodiversität langfristig beobachten

Hula Earth hat ein System entwickelt, das automatisiert Vogelstimmen erkennt, verarbeitet, speichert und die Resultate per Funk in die Firmenzentrale schickt. Die wichtigste Funktion der Schuhkarton-großen, mit Solarpanell ausgestatteten grünen Box ist es, der Natur zuzuhören und Geräusche auseinanderzuhalten. „Besonders Vogelstimmen sind gut erforscht“, sagt Mitgründer David Schmider, der der Tüftler im Team ist. „Zudem sind Vögel ein guter Indikator dafür, zu erfahren, wie es um die Biodiversität steht“, sagt der Informatiker und CTO bei Hula Earth. Das Besondere am Gesamtsystem ist einerseits, dass Vogelstimmen zuverlässig erkannt werden. „Hinzu kommt eine direkte Verarbeitung der Daten in „Echtzeit“ auf dem Gerät. Das nimmt Biologinnen und Biologen Einiges an manueller Feldarbeit ab“, ist Schmider überzeugt. Dashboard mit Kennzahlen zur Biodiversität Vogelstimmen, die nicht weiter als hundert Meter entfernt sind, registriert das Gerät. Neben den lokalen Bioakustikdaten schaut Hula Earth zudem aus dem All auf die Erde und ermittelt aus Satellitendaten etwa den Wassergehalt in Blättern oder deren Phytosyntheseaktivität. Aus allen Daten zusammen entsteht ein Dashboard, auf dem die Biodiversität der jeweiligen Region dargestellt ist – darunter Zahlen zur Ökosystemvitalität, zum Blattflächenindex (Blattfläche pro Bodenoberfläche) sowie zur Wasserspeicherkapazität. „Wie die Klimakrise gibt es auch eine Biodiversitätskrise“, erläutert Mitgründer und CEO Florian Geiser, als TUM-Alumnus der Stratege und Visionär im Team, „mehr als die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts hängt direkt von Leistungen der Natur ab. Es ist ungemein wichtig, den Zustand der Natur zuverlässig und langfristig messen zu können.“ Natur als spirituelle Quelle für das Geschäftsmodell

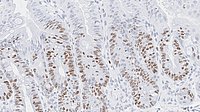

Defektes Enzym lässt Nervenzellen absterben

Defektes Enzym lässt Nervenzellen absterben

Zentral für diesen Schutzmechanismus ist das Selenoenzym Glutathionperoxidase 4 (GPX4). Eine einzelne Mutation in dem Gen, das für das Enzym GPX4 codiert, kann einen entscheidenden bislang unbekannten Bestandteil der Enzymfunktion zerstören. Das führt bei betroffenen Kindern zu einer schweren frühkindlichen Demenz. Ist es voll funktionsfähig, taucht GPX4 mit einer Proteinschlaufe, einer Art „Finne“, von innen in die Zellmembran der Nervenzellen ein. Dort macht es schädliche Substanzen, die Lipidperoxide, unschädlich.

TUM und Feuerwehr München bündeln Kräfte für zukunftsfähigen Brandschutz

TUM und Feuerwehr München bündeln Kräfte für zukunftsfähigen Brandschutz

„Die ‚Munich Fire Science Partnership‘ verbindet wissenschaftliche Exzellenz im Brandschutz mit realer Einsatzpraxis. Daraus folgend können wir die Relevanz von Forschungsprojekten reflektieren. Unser gemeinsames Ziel ist es, den Brandschutz wissenschaftlich an der Schnittstelle zwischen der Feuerwehr und dem vorbeugenden Brandschutz nachhaltig und ressourceneffizienter zu gestalten“, sagt Claudius Hammann, Professor für Brandwissenschaft und Brandingenieurwesen. „Feuerwehr lebt überwiegend von einem Erfahrungsschatz, der aus einzelnen Situationen entsteht. Wichtig ist es nun, dies mit wissenschaftlichen Methoden zu verknüpfen, um hier auch tatsächlich allgemeine Regeln für alle Situationen ableiten zu können“, betont Oberbranddirektor Wolfgang Schäuble, Leiter der Branddirektion München.

Exzellent und relevant bleiben

Exzellent und relevant bleiben

In seiner Rede betonte Präsident Hofmann: „Mit einer klaren Zukunftsvision stellen wir uns den großen Herausforderungen unserer Zeit, um exzellent und relevant zu bleiben.“ Die Welt sei konfrontiert mit technologischen Fortschritten in nie gesehener Geschwindigkeit, strukturellen wirtschaftlichen Veränderungen, völlig veränderten Anforderungen an zukünftige Arbeitskräfte, einer fortschreitenden Erosion des Vertrauens innerhalb der Gesellschaft und neuen geopolitischen Realitäten.

Soziales Unternehmertum fördern: Melis Güler und Jonas Süß von Talente Spenden e.V. im Interview

Soziales Unternehmertum fördern: Melis Güler und Jonas Süß von Talente Spenden e.V. im Interview

Frau Güler, in Ihrem späteren Berufsleben wollen Sie einen gesellschaftlichen oder ökologischen Beitrag leisten. Deswegen entschieden Sie sich zum Studium in Umweltingenieurwesen an der TUM. Seit Ihrem zweiten Semester bringen Sie sich aktiv bei Talente Spenden ein und steuern damit schon jetzt zum Wohl der Allgemeinheit bei. Was ist Ihr Ansporn für Ihr ehrenamtliches Engagement? Melis Güler: Was mich bei Talente Spenden begeistert, ist die Zusammenarbeit mit vielen engagierten und motivierten Menschen, die alle dasselbe Ziel verfolgen. Ich bin überzeugt, dass wir als Gesellschaft nur gemeinsam etwas verändern können. Mein Engagement bei Talente Spenden ist mein persönlicher Beitrag dazu. Ich sehe es als Privileg an, studieren zu dürfen und finde es wichtig, etwas zurückzugeben. Herr Süß, auch Sie engagieren sich bei Talente Spenden. Was sind Ihre Beweggründe? Jonas Süß: Ich wollte schon immer etwas machen, das gesellschaftlichen Mehrwert schafft. Es bereitet mir einfach großen Spaß, mein Know-how für etwas Sinnvolles einzusetzen. Bei Talente Spenden kann ich genau das tun. Und obendrein finde ich es faszinierend, wie viel Hebelwirkung eine Organisation mit 2.000 Alumni und 300 aktiven Mitgliedern entfalten kann.

Erstmals alle Gebäude der Welt als 3D-Modell verfügbar

Erstmals alle Gebäude der Welt als 3D-Modell verfügbar

Wie viele Gebäude gibt es auf der Erde – und wie sehen sie in 3D aus? Diese grundlegenden Fragen hat das Forschungsteam um Prof. Xiaoxiang Zhu, Inhaberin des Lehrstuhls für Datenwissenschaft in der Erdbeobachtung an der TUM, in dem mit einem ERC-Starting Grant geförderten Projekt beantwortet. Der GlobalBuildingAtlas umfasst mit 2,75 Milliarden Gebäudemodellen alle Bauwerke, von denen Satellitenbilder aus dem Jahr 2019 vorliegen. Er ist die umfangreichste Sammlung dieser Art. Zum Vergleich: Die bislang größte Datenbank zählt 1,7 Milliarden Gebäude. Die 3D-Modelle mit einer 3×3-Meter-Auflösung sind 30-mal feiner aufgelöst als Daten aus vergleichbaren Datenbanken. Zudem wurden 97 Prozent (2,68 Milliarden) der Gebäude als sogenannte LoD1-3D-Modelle hinterlegt. LoD1-3D-Modelle (Level of Detail 1) sind vereinfachte dreidimensionale Darstellungen von Gebäuden, die die Grundform und Höhe jedes Gebäudes wiedergeben. Diese sind zwar gröber, lassen sich aber dadurch auch in großer Zahl in Computermodelle integrieren. So bilden sie eine präzise Grundlage für Analysen von Stadtstrukturen, Volumenberechnungen und Infrastrukturplanung. In vergleichbaren Datenbanken fehlen vor allem Gebäude-Daten aus Regionen in Afrika, Südamerika und besonders aus ländlichen Gebieten, die im GlobalBuildingAtlas nun erfasst sind.

Software-Architektur für künftige Autos entwickelt

Software-Architektur für künftige Autos entwickelt

Damit die Autos der Zukunft unabhängig von Umweltbedingungen sicher und zuverlässig auf Straßen unterwegs sein können, müssen Unmengen von Daten verarbeitet werden. Sie kommen während der Fahrt live von Sensoren aus dem Fahrzeug und während der Fahrzeugentwicklung aus Datenbanken und/oder Simulationen auf Testständen. „Für autonomes Fahren werden die vom Fahrzeug selbst aufgenommenen Daten mit Daten aus fest installierten Kameras, Lidaren oder Radaren auf Schilderbrücken oder aus anderen Fahrzeugen der Umgebung kombiniert. Das wäre das Maximum, was man an Informationen bekommen könnte“, sagt der Leiter des TUM-Lehrstuhls für Robotik, künstliche Intelligenz und Echtzeitsysteme, Knoll. Daten adhoc auswerten Die dafür passende, rein Software-basierte und zentralisierte Fahrzeugarchitektur, die diese Daten adhoc auswertet und nutzt, haben Forschende der TUM sowie diverse Partner aus der Auto- und Chipindustrie in den letzten drei Jahren entwickelt – im Rahmen des vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) geförderten Forschungsprojektes „Central Car Server“ (CeCaS). Eine solche Architektur ist für Fahrzeuggenerationen ab 2033 erforderlich. Die Vorteile der neuen Fahrzeugarchitektur im Einzelnen: Szenarien lassen sich in Simulationen realitätsnah prüfen Fahrzeuge sind in der Realität diversen Verkehrs- und Wetterbedingungen ausgesetzt, mit denen sie jedoch noch nicht vollständig automatisiert umgehen können. Dafür haben die Forscher ein Simulationsumfeld geschaffen, in dem mit Hilfe leistungsfähiger Graphikchips vielfältige Szenarien erzeugt werden können. Nach dem Training hat das Fahrzeug das Wissen für die jeweilige Situation gewissermaßen „an Bord“. Die Szenarien lassen sich zudem über einen „Open-Source-Zugang“ Nutzern aus der Automobilindustrie und Forschung zur Verfügung stellen. Zentralisierte und standardisierte Datenverarbeitung spart drastisch Kosten In herkömmlichen Fahrzeugen sind oft mehr als hundert einzelne Steuerungsgeräte im Einsatz. Vielfältig programmierbare Hochleistungsrechner wie im CeCaS-Konzept werden sie künftig zum großen Teil ersetzen. Das bedeutet, dass die Verlegung vieler Kabel zwischen den Steuergeräten entfällt, die Montage einfacher wird und die Kosten sinken. Vor allem aber werden neue Funktionen künftig rein durch Softwareupgrades möglich werden. Und die Entwicklung von Software kann, wie bei Mobiltelefonen, individuell durch die Kunden angepasst werden. Über einen Digitalen Zwilling lassen sich alle Funktionen im Prüfstand testen Im Prüfstand der TUM besteht die Möglichkeit, Fahrzeuge fest mit allen Achsen und Rädern einzuspannen und zu testen. Damit lassen sich nicht nur Fahrerassistenzsysteme, Antiblockiersysteme oder neue Notbremsassistenten testen. „Über einen Digitalen Zwilling des Fahrzeugs können wir auch Szenarien einspielen, die dann „live“ im Teststand ausprobiert werden können“, erläutert TUM-Forscher Knoll. Zudem lassen sich Szenarien einspielen und trainieren, in denen es in der Vergangenheit zu Unfällen mit autonomen oder teilautonomen Fahrzeugen kam. Ohne dass dabei jemand zu Schaden kommt. Künstliche Intelligenz: Software entsteht mühelos Für TUM-Professor Knoll liegt ein entscheidender Vorteil der künftigen Fahrzeugarchitektur darin, dass sie Entwicklungsprozesse und damit auch Innovationen beschleunigt. Wie TUM-Forschungsergebnisse im Rahmen von CeCaS zeigen, lässt sich Software mithilfe von künstlicher Intelligenz und generativen Sprachmodellen immer schneller entwickeln. Spezifikationen liegen fast immer in Textform vor. Und diese spiegeln das Verhalten eines technischen Geräts wider. Die TUM-Forschenden haben gezeigt, dass die Sprachmodelle Spezifikationen verarbeiten können, sofern sie konsistent, vollständig und widerspruchsfrei sind, was wiederum eine KI prüfen kann. So entsteht neuer Software-Code in Sekunden, quasi by-design. Voraussetzung ist jedoch, dass die gesamte Architektur im Fahrzeug dazu passt. Knoll: „Das Verständnis von Autos als Software-Defined-Vehicles, also Software-Plattformen, ist schlicht nötig, um in Zukunft auf dem Fahrzeugmarkt mithalten zu können.“

TUM IDEAward für Teams aus Bio- und Nanotechnologie

TUM IDEAward für Teams aus Bio- und Nanotechnologie

Aus welcher Idee kann ein erfolgreiches Produkt werden? Welches Gründungsteam stellt sich gesellschaftlichen Herausforderungen? Welches Start-up wird in Zukunft nachhaltigen Mehrwert schaffen? Zehn Teams, die ein Start-up gründen wollen, haben sich dem Publikum beim Finale des TUM IDEAward präsentiert. Ausgezeichnet werden die besten Ideen durch die Technische Universität München (TUM), UnternehmerTUM, das Zentrum für Innovation und Gründung, und die Zeidler-Forschungs-Stiftung, die das Preisgeld von insgesamt 37.500 Euro stellt. Außerdem erhalten die Preisträgerinnen und Preisträger ein individuelles Coaching der TUM Gründungsberatung bis zum Markteintritt.

Erster Platz für TUM-Team bei iCANX in Hongkong

Erster Platz für TUM-Team bei iCANX in Hongkong

Als bei der iCANX-Preisverleihung in Hongkong zuerst der dritte und dann der zweite Platz vergeben werden, bleibt der Name Sonovision aus. Die drei Teammitglieder Dragan Rašeta, Paula Ruhwandl und Daniel Martin sind unsicher, ob sie hoffen oder zweifeln sollen. „In diesem Moment war klar: Entweder bekommen wir gar keinen Preis oder den ersten“, erinnert sich Dragan Rašeta, zuständig für die Hardware bei Sonovision. Ein paar Sekunden später fällt der Name ihres Projekts. Erst Erleichterung, dann Jubel – und der Augenblick, in dem aus monatelanger Arbeit ein internationaler Erfolg wird.

Immunzellen nutzen Entzündungssignale für Reparaturprozesse

Immunzellen nutzen Entzündungssignale für Reparaturprozesse

Regulatorische T-Zellen (Tregs), eine spezialisierte Untergruppe von Immunzellen, gelten normalerweise als „Friedenswächter“, die eine Überreaktion des Immunsystems verhindern. In ihrer Arbeit, die im Fachmagazin „Signal Transduction and Targeted Therapy“ erschienen ist, konnten Forschende der Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und RadioOnkologie am TUM Klinikum und der LIT-Kooperationsgruppe „Innate Immunstimulation bei Krebs und Transplantationen“ zeigen, wie das körpereigene Immunsystem verwendet werden kann, um die Darmschleimhaut zu regenerieren und das Überleben zu verbessern.

TUM spart künftig pro Jahr 30.000 Tonnen CO2 ein

TUM spart künftig pro Jahr 30.000 Tonnen CO2 ein

Der Schlüssel dazu ist die intelligente Nutzung dessen, was bereits vorhanden ist: Abwärme. Der Großteil der Heizleistung stammt künftig aus dem Leibniz-Rechenzentrum, einer Einrichtung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften auf dem Forschungscampus. Dessen Höchstleistungscomputer produzieren erhebliche Wärme, und müssen aufwendig gekühlt werden. In Zukunft wird diese Energie in das Nahwärmenetz des Campus eingespeist. Weitere Wärme wird über Geothermie, also heißes Thermalwasser aus dem Untergrund von Garching, gewonnen. Hinzu kommen Wärmepumpen und – für den Bedarf bei Spitzenlast – elektrische Heizkessel. Nur für die zwingend notwendige Gewährleistung der Versorgungssicherheit bei Stromausfall gibt es noch einen neuen, besonders effizienten Gaskessel. TUM-Präsident Prof. Thomas F. Hofmann sagte: „Wir meinen es ernst mit unserer Selbstverpflichtung zu mehr Nachhaltigkeit und setzen unsere TUM Sustainable Futures Strategie 2030 weiter um. Dazu gehört neben der Forschung an innovativen und effizienten Technologien auch der tägliche Betrieb unserer Universität. Das ist für uns eine Frage der Verantwortung für künftige Generationen und der Glaubwürdigkeit. Ich danke dem TUM Sustainability Office und dem Vizepräsidenten Sustainable Transformation, Prof. Werner Lang, für die Unterstützung sowie unserer Immobilienverwaltung für die Planung und Umsetzung dieses innovativen Schritts. Bereits in drei Jahren soll alles fertig sein.“ Der Kanzler der TUM, Albert Berger, ergänzte: „Mit der Firma GETEC hat unsere TUM-Immobilienabteilung einen international sehr erfahrenen Partner für die Umsetzung solcher Großprojekte gefunden. Diese Spezialisten übernehmen den kompletten Betrieb und Service der neuen Campus-weiten Wärmeversorgung. Und sie errichten dafür umfangreiche neue Leitungen und weitere notwendige Infrastruktur. Dies sind absolut sinnvolle Investitionen in die Zukunft unseres Universitätsbetriebs.“ Henning Lustermann, Geschäftsführer der GETEC Wärme und Effizienz GmbH, betont: “Wir sind stolz, die TU München bei diesem Leuchtturmprojekt der Wärmewende begleiten zu dürfen. Unser Energiekonzept beweist, dass Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Klimaschutz keine Gegensätze sind. Durch die intelligente Vernetzung verschiedener lokaler Wärmequellen wie der Abwärme des Supercomputers und der Geothermie schaffen wir ein zukunftsfähiges System, das den hohen Ansprüchen eines Exzellenz-Campus gerecht wird.”

Unternehmer Martin Herrenknecht fördert Klimaforschung an der TUM

Unternehmer Martin Herrenknecht fördert Klimaforschung an der TUM

Angesichts häufiger auftretender Klimaextreme und eines zunehmend gestörten Wasserhaushalts ist es entscheidend, die Wirksamkeit, Skalierbarkeit und Wirtschaftlichkeit möglicher Gegenmaßnahmen besser zu verstehen. Im Rahmen der Fellowship sollen konkrete Ansätze zur Stabilisierung des Landschaftswasserhaushalts erforscht werden, um Hochwasser- und Dürrefolgen in Süddeutschland zu mindern. Das Forschungsziel ist eine Modellierung und Bewertung dezentraler forst- und landwirtschaftlicher Retentionsmaßnahmen sowie von Speicherbecken, unter Berücksichtigung der Auswirkungen des Klimawandels in Baden-Württemberg und Bayern. Die Fellowship ist am Lehrstuhl für Hydrologie und Flussgebietsmanagement von Prof. Markus Disse angesiedelt. Dr.-Ing. E.h. Martin Herrenknecht, dessen von ihm gegründete Herrenknecht AG Partner of Excellence der TUM ist, betont: „Veränderungen im Klima führen dazu, dass wir häufig zu wenig Wasser, Dürre, oder zu viel Wasser, Überschwemmung, haben. Als Unternehmer bin ich gewohnt, für Probleme eine Lösung zu finden, als Ingenieur glaube ich an die Kraft der Wissenschaft. Deshalb unterstütze ich die Forschung am Lehrstuhl für Hydrologie und Flussgebietsmanagement der TUM.“ TUM-Präsident Prof. Thomas F. Hofmann dankt im Namen der Universitätsstiftung für die großzügige Spende: „Die Folgen des menschengemachten Klimawandels werden sich künftig immer stärker im Lebensalltag der Menschen zeigen. Neben den Bemühungen, die Erderwärmung zu bremsen, müssen wir uns auch mit konkreten Schutzmaßnahmen gegen extreme Wetterverhältnisse befassen. Die Förderung von Dr. Herrenknecht ist ein Zeichen für verantwortungsvolles und zukunftsorientiertes Denken.“

Gewinner der TUM Future Learning Initiative gekürt

Gewinner der TUM Future Learning Initiative gekürt

Mit der TUM Future Learning Initiative hat Präsident Thomas F. Hofmann vor fünf Jahren einen Wettbewerb ins Leben gerufen, der ein Forum für die ganze TUM-Community schafft, ihre Ideen für Verbesserungen in Studium und Lehre an der TUM nicht nur zu formulieren, sondern auch umzusetzen. 2025 ging er in die dritte Runde. Eine hochkarätige Jury aus Vertreterinnen und Vertretern aus Lehre, Verwaltung und Studentischer Vertretung hat die Gewinnerinnen und Gewinner der TUM Future Learning Initiative 2025 gekürt. Dank des Freunde der TUM e.V. können sie ihre Projekte nun umsetzen.

Global Technology Forum fördert internationale KI-Forschungskollaboration

Global Technology Forum fördert internationale KI-Forschungskollaboration

Auf der Agenda standen: Identifikation relevanter Anwendungsfelder und Kompetenzprofile Förderung internationaler wissenschaftlicher Zusammenarbeit Vernetzung von Forschungseinrichtungen mit wirtschaftsnahen Partnern

Vom Rennfahrzeug zum Raketentank

Vom Rennfahrzeug zum Raketentank

Wie so oft in der Ingenieurskunst entscheidet ein kleines Detail über den technologischen Fortschritt. Im Fall von Raketen sind es spezielle Hochdrucktanks, die in den Treibstoffsystemen verbaut werden. Da Raketen möglichst leicht konstruiert sein müssen, verlieren sie beim Entleeren der Treibstofftanks, den sogenannten Primärtanks, an struktureller Stabilität. Um dem entgegenzuwirken, wird ein Trick angewandt: Parallel zur Verbrennung des Treibstoffs werden Edelgase aus innenliegenden Hochdrucktanks, den Sekundärtanks, freigesetzt. Diese gleichen das entstehende Leervolumen aus – die Stabilität bleibt erhalten. „Man kann sich das wie eine Cola-Dose vorstellen – das Wandstärken-Durchmesserverhältnis ist in der Raumfahrt sogar sehr ähnlich. Solange die Dose mit einer Flüssigkeit und CO₂ gefüllt ist, kann ich mich bedenkenlos draufstellen. Sobald ich sie leere, verliert die Dose sofort ihre strukturelle Integrität“, erklärt Bastian Behrens, Gründer von Blackwave und TUM-Alumnus.

KI macht komplexe CT-Befunde zugänglich

KI macht komplexe CT-Befunde zugänglich

Um die Originaldokumente zu vereinfachen, nutzen die Forschenden ein Open-Source-Large-Language-Modell, das datenschutzkonform auf den Rechnern des TUM Klinikums lief. Ein Beispiel: „Das Kardiomediastinum ist mittig gelegen. Die Herzhöhlen sind regelrecht kontrastiert. […] Es zeigt sich ein geringer Perikarderguss“ vereinfachte die KI zu: „Herz: Im Befund steht, dass sich um das Herz eine kleine Menge Flüssigkeit angesammelt hat. Das tritt häufig auf. Ihre Ärztin oder Ihr Arzt wird entscheiden, ob deswegen etwas unternommen werden muss.“

Rang 13 weltweit bei interdisziplinärer Forschung

Rang 13 weltweit bei interdisziplinärer Forschung

Interdisziplinarität sei an der TUM eine Geisteshaltung, gespeist aus Autonomie, Neugier und Agilität, betonen das britische Magazin Times Higher Education und der US-Forschungsförderer Schmidt Science Fellows im White Paper „Interdisciplinary Futures”, in dem sie das Ranking analysieren. Zusammenarbeit entstehe in der Forschungskultur der TUM durch flexible Förderung, gemeinsame Einrichtungen und Anerkennung. Die TUM hat ein EU-weit einzigartig breites Fächerspektrum aus Ingenieurwissenschaften, Informatik, Naturwissenschaften, Lebenswissenschaften, Medizin sowie Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, dessen Potenzial sie intensiv nutzt. Besonders hervorgehoben werden von THE und Schmidt Science Fellows die TUM Innovation Networks, in denen sich interdisziplinäre Teams mit eigenen Initiativen für neue Forschungsfragen zusammenschließen können, die Querschnittsinstitute wie das Center for Organoid Systems und die Integration der Sozialwissenschaften. Eine Stärke sei auch die intensive Zusammenarbeit mit Partnerinnen und Partnern, vor allem mit den am Campus angesiedelten Unternehmen wie SAP und Siemens sowie mit Gesellschaft, Politik und Verwaltung, beispielsweise im TUM Think Tank und im Münchner Cluster für die Zukunft der Mobilität in Metropolregionen (MCube). Perspektivwechsel über den Tellerrand hinaus vermittle die TUM schon ihren Studierenden, in Projektwochen, Plug-in-Modulen und mit den zahlreichen Student Clubs, in denen Mitglieder aus unterschiedlichen Fächern gemeinsam Forschungsprojekte verfolgen.