Ursache von tödlichen Infektionen bei Leberzirrhose-Patienten entdeckt

Wenn das Immunsystem übersteuert

Jedes Jahr sterben in Europa rund 170.000 Menschen an den Komplikationen einer Leberzirrhose. Die Erkrankung entwickelt sich schleichend im Lauf von Jahren und Jahrzehnten, häufig als Folge von Alkoholmissbrauch oder bestimmter Formen von Hepatitis. Im Laufe dieses Prozesses sterben Leberzellen ab und werden durch Bindegewebe ersetzt. Dadurch wird die Durchblutung der Leber beeinträchtigt, was wiederum zu einem erhöhten Druck in den Blutgefäßen des Darms führt. Dieser sorgt dafür, dass Darmbakterien über das Blut die Leber erreichen.

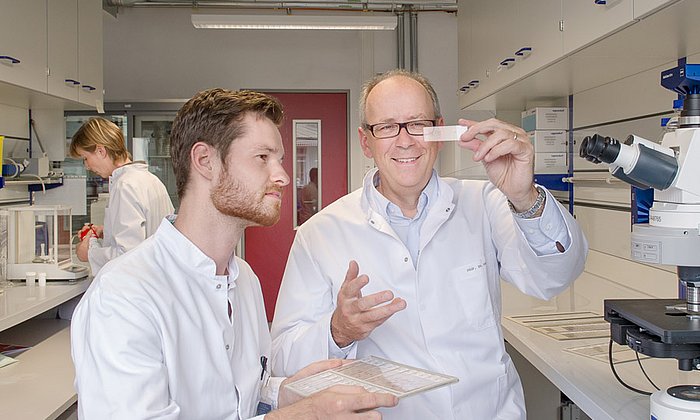

Schon länger ist bekannt, dass bei Patienten mit Leberzirrhose das Immunsystem geschädigt ist und sie besonders empfindlich auf Bakterieninfektionen reagieren. Die Ursachen waren jedoch bisher unklar. Ein Team um Prof. Percy Knolle Direktor des Instituts für Molekulare Immunologie und Experimentelle Onkologie der TUM und Dr. Zeinab Abdullah vom Institut für Experimentelle Immunologie des Universitätsklinikums Bonn hat nun mit Kollegen aus der Inneren Medizin, vom LIMES-Institut der Universität Bonn und von der Uniklinik der RWTH Aachen herausgefunden, welche Prozesse hinter dem Niedergang des Immunsystems stecken.

Zusammenbruch der Abwehrfunktion

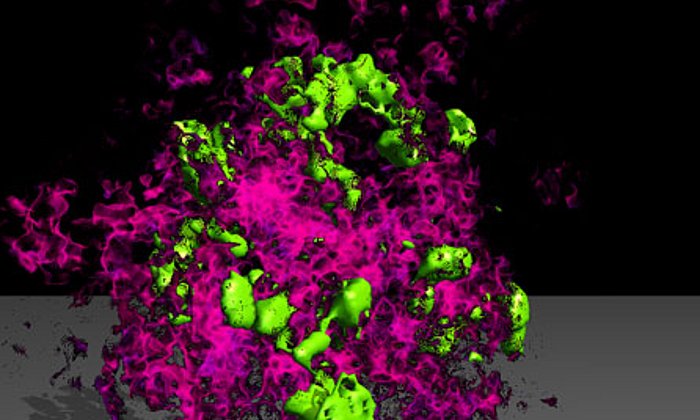

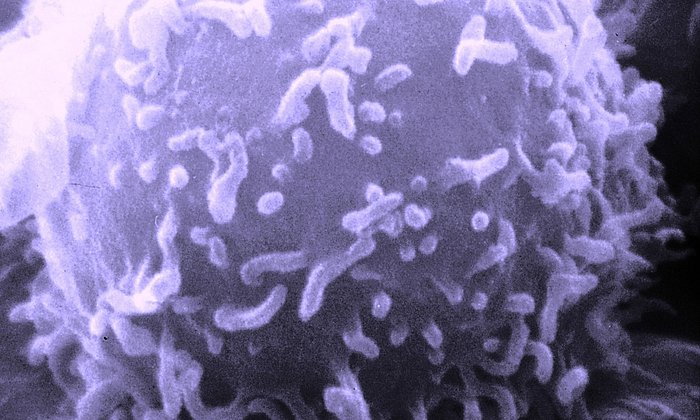

An Mäusen mit Zirrhose haben die Forscher beobachtet, dass Immunzellen in der Leber als Antwort auf unschädliche Darmbakterien im Blut permanent Typ-1-Interferon produzierten. „Normalerweise wird Typ-1-Interferon stoßweise freigegeben. Bei einem bakteriellen Infekt oder einer Virusinfektion wird so die Immunantwort in Gang gesetzt“, erläutert Percy Knolle. „Wenn dieser Stoff kontinuierlich produziert wird, können sich daraus Probleme ergeben.“ Genau das geschah im Experiment, wenn eine zweite Infektion hinzukam: Wurden die Immunzellen zusätzlich Listerien ausgesetzt, also krankmachenden Darmbakterien, kurbelten sie die ohnehin schon laufende Typ-1-Interferon-Produktion noch einmal massiv an.

Wird ein bestimmter Schwellenwert von Typ-1-Interferon überschritten, steuert der Körper dagegen: Er schüttet Interleukin 10 aus, das die Immunreaktion unterdrückt. Im Experiment führte das dazu, dass die Abwehrfunktion zusammenbrach und die Infektion einen tödlichen Ausgang nahm.

Die Forscher führten die Untersuchungen zusätzlich an Immunzellen, genauer: Monozyten, aus dem Blut von Zirrhosepatienten durch. „Nach einer Infektion mit Pathogenen fanden wir in den Monozyten von Zirrhosepatienten ebenfalls deutlich erhöhte Werte für Typ-1-Interferon und Interleukin-10“, fasst Zeinab Abdullah, die Resultate zusammen. „Unsere Ergebnisse identifizieren die Schwachstelle des Immunsystems, die für das Versagen der Immunantwort gegen bakterielle Infektionen verantwortlich ist.“

Ansatzpunkte für neuartige Diagnosen und Therapien

In weiteren Experimenten ergaben sich Ansatzpunkte für neuartige Therapien: Mäuse, die gar kein Typ-1-Interferon bilden konnten, waren gegen die Infektionen mit Darmbakterien geschützt. Die Immunreaktion konnte zwar nicht durch Typ-1-Interferon gestartet werden, im Körper gibt es dafür aber verschiedene andere Mechanismen. Interleukin-10, das infolge der Typ-1-Interferon-„Übersteuerung“ ausgeschüttet worden wäre, hätte diese jedoch alle unterdrückt.

„Das Bahnbrechende daran ist, dass man eine lebensgefährliche bakterielle Infektion ohne Antibiotika alleine durch Verstärkung der Immunantwort verhindern kann“, sagt Percy Knolle. „Wenn die Bildung von Typ-1-Interferon in den Leberzellen mit geeigneten Substanzen blockiert wird, könnte das aus dem Ruder laufende Immunsystem absehbar stabilisiert werden.“ Ob dieser vielversprechende Ansatz, tatsächlich für Behandlung von Patienten geeignet ist, muss sich erst noch in klinischen Studien zeigen.

Kontakt

Prof. Dr. Percy A. Knolle

Institute of Molecular Immunology/Experimental Oncology

Technische Universität München

Tel. 089/41406920

E-mail: percy.knolle@tum.de

Originalpublikation

C.-P. Hackstein, L. M. Assmus, M. Welz, S. Klein, T. Schwandt, J. Schultze, I. Förster, F. Gondorf, M.Beyer, D. Kroy, C. Kurts, J. Trebicka, W. Kastenmüller, P. Knolle, Z. Abdullah, "Gut microbial translocation corrupts myeloid cell function to control bacterial infection during liver cirrhosis", Gut 2016, DOI: 10.1136/gutjnl-2015-311224

Technische Universität München

Corporate Communications Center

- Paul Hellmich

- paul.hellmich@tum.de

- presse@tum.de

- Teamwebsite