Multidisziplinäre Forschungsdomäne

Den Aufbruch ins Quantenzeitalter gestalten

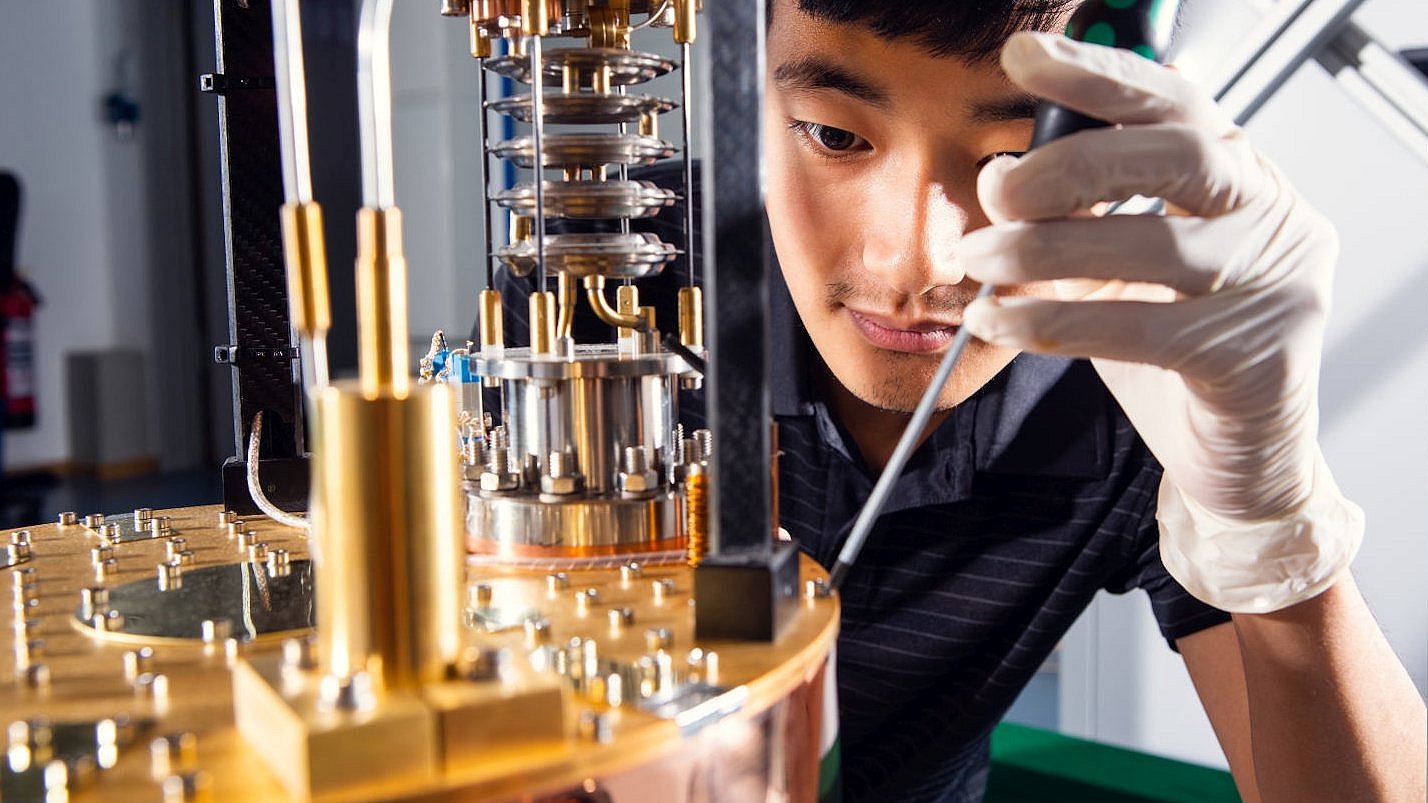

„Wir kühlen den Chip auf wenige tausendstel Grad über dem absoluten Temperaturnullpunkt – kälter als im Weltraum“, sagt Rudolf Gross, Professor für Technische Physik der TUM und Wissenschaftlicher Direktor des Walther-Meißner-Institut (WMI) auf dem Forschungscampus Garching. Er steht vor einem filigranen Apparat aus goldfarbenen Scheiben und Kabeln, die sie verbinden. Es ist die Kühlvorrichtung für einen besonderen Chip, der die bizarren Gesetze der Quantenphysik nutzt. Seit rund zwanzig Jahren arbeitet das WMI an Quantencomputern. Eine Technik, die auf einer 100 Jahre alten wissenschaftlichen Revolution beruht: Damals eröffnete die Quantenphysik eine neue Sicht auf die Physik, heute dient sie als Grundlage für ein „neues Technologiezeitalter“, wie es Prof. Gross formuliert.

In Garching gestalten Forschende der TUM die Ära der Quantentechnologie mit. Sie erkunden, wie sich die Regeln der Quantenphysik nutzen lassen, aber auch, welche Risiken damit verbunden sind und wie die Quantentechnologie der Gesellschaft nützen kann.

Einzelne Atome manipulieren

„Wir kommen täglich mit Quantenphysik in Berührung“, sagt Gross. Etwa, wenn wir eine Herdplatte rot glühen sehen. Max Planck fand 1900 die Formel für die Strahlung, die Körper unterschiedlicher Temperatur aussenden. Dabei musste er annehmen, dass das abgestrahlte Licht aus winzigen Energiepaketen besteht, den Quanten. In den Folgejahren entwickelte sich die Quantenphysik weiter. Sie veränderte das Verständnis des Mikrokosmos grundlegend. Neue Techniken machten sich die besonderen Eigenschaften von Atomen und Elektronen zunutze, etwa Laser, Kernspintomografen oder Computerchips.

Die Techniken dieser „ersten Quantenrevolution“ kontrollieren große Mengen an Teilchen. Inzwischen können Physiker:innen aber auch einzelne Atome oder Lichtteilchen manipulieren oder Objekte herstellen, die den Regeln der Quantenphysik gehorchen. „Wir können Quantensysteme maßschneidern“, sagt Gross. In dieser „zweiten Quantenrevolution“ lassen sich Prinzipien der Quantenphysik nutzen, für die es in der Technik bisher keine Entsprechung gibt.

Das erste Prinzip ist die „Überlagerung“: Ein Quantenobjekt kann parallel Zustände einnehmen, die sich klassischerweise ausschließen. Ein Elektron zum Beispiel kann gleichzeitig links und rechtsherum rotieren. Die überlagerten Zustände können auch wechselwirken, ähnlich wie Wellen, die sich gegenseitig verstärken oder abschwächen – das ist das zweite Prinzip, die „Quanteninterferenz“.

Unvorstellbare Phänomene verstehen

Das dritte Phänomen ist die „Verschränkung“. Zwei Teilchen können einen gemeinsamen Quantenzustand bilden, auch wenn sie kilometerweit voneinander entfernt sind. Misst man zum Beispiel die Polarisation eines Lichtteilchens, so steht das Messergebnis für den verschränkten Partner augenblicklich fest, als gäbe es den Raum zwischen den beiden nicht.

So exotisch diese Konzepte klingen, so wichtig sind sie für den technischen Fortschritt. Klassische Computer haben ein Manko: Sie verarbeiten Informationen nacheinander, also Schritt für Schritt. „Selbst mit immer schnelleren Supercomputern wird man nicht alle Aufgaben lösen können“, erklärt Gross. Denn die Komplexität mancher Probleme nimmt explosionsartig zu. Zum Beispiel vervielfacht sich die Anzahl der möglichen Reiserouten zwischen mehreren Städten mit jedem zusätzlichen Stopp. Zwischen vier Städten gibt es sechs mögliche Routen, zwischen fünfzehn sind es mehr als 40 Milliarden. Den kürzesten Weg zu finden, wird also sehr schnell unbeherrschbar aufwendig und für klassische Computer nicht in vertretbarer Zeit lösbar.

Ein Quantencomputer hätte es dank des Prinzips der Überlagerung viel leichter: Er nutzt „Quantenbits“, kurz Qubits, die die Bitwerte 0 und 1 gleichzeitig verarbeiten können, statt nur nacheinander. Viele Qubits, die per Quanteninterferenz oder Verschränkung miteinander verknüpft sind, können unfassbar viele Kombinationen parallel verarbeiten und hochkomplexe Aufgaben schnell lösen.

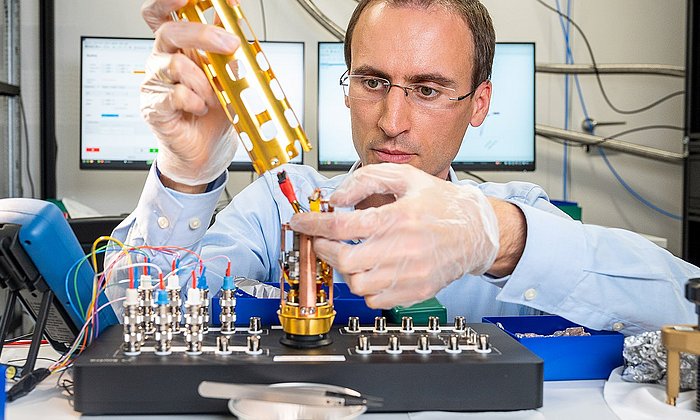

Qubits – winzige Schaltkreise

Zurück im WMI: Hier stehen silberne Vakuumkammern, in denen Metallatome gezielt auf Siliziumscheiben deponiert werden. Die so auf den sogenannten Wafern entstehenden hochreinen Metallfilme bilden die Basis für winzige Schaltkreise. Durch starkes Abkühlen werden die Schaltkreise supraleitend. Der Strom in ihnen schwingt dann mit unterschiedlichen Frequenzen, was verschiedenen Energieniveaus entspricht. Die zwei niedrigsten Niveaus dienen als die Werte 0 und 1 eines Qubits. Der Chip in einem der Kühlgeräte enthält sechs Qubits, genug, um damit zu forschen.

Für praktische Aufgaben brauchen Quantencomputer jedoch mehrere hundert Qubits. Jedes soll außerdem möglichst viele Rechenschritte ausführen können, um für die Praxis relevante Algorithmen zu realisieren. Doch Qubits verlieren ihre Überlagerung sehr schnell, schon bei der leisesten Störung, etwa bei Materialdefekten oder Elektrosmog. „Das ist ein Riesenproblem“, sagt Gross

Komplexe Korrekturverfahren sollen diese Fehler beheben, erfordern aber Tausende zusätzlicher Qubits. Das dauert noch viele Jahre, schätzen Fachleute. Erste Anwendungen könnten aber schon laufen, wenn Qubit-Fehler zwar nicht korrigiert, aber reduziert werden.

„Eine wichtige Fehlerquelle sind ungewollte Wechselwirkungen zwischen Qubits“, sagt Dr. Kirill Fedorov vom WMI. Sein Mittel dagegen: Qubits auf mehrere Chips verteilen und sie miteinander verschränken. Im Keller des WMI zeigt Fedorov auf ein astdickes Rohr, das von einem Quantenrechner zum nächsten führt. Darin stecken Mikrowellenleiter, die die Qubits miteinanderin Wechselwirkung bringen. In Zukunft könnten so Tausende von Qubits kooperieren.

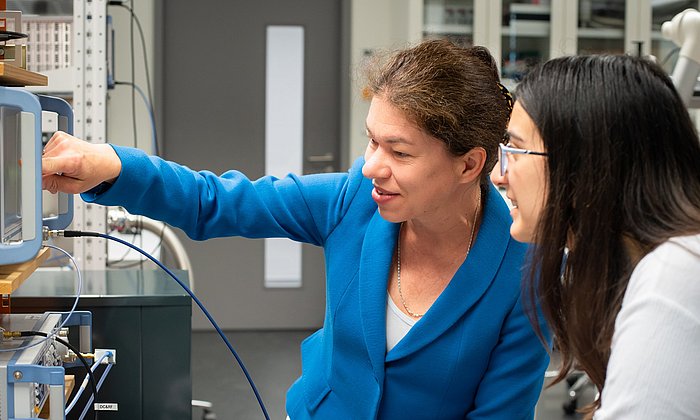

Hypersensible Quanten messen genauer

Eva Weig hat einen anderen Blick auf fehlende Perfektion. „Dass Quantenzustände sehr empfindlich auf alles reagieren, kann auch ein Vorteil sein“, sagt die Professorin für Nano- und Quantensensorik. Schon kleinste Magnetfelder, Drücke oder Temperaturschwankungen können einen Quantenzustand messbar verändern. „Sensoren können dadurch empfindlicher und genauer werden und eine bessere räumliche Auflösung erreichen“, sagt Weig.

Sie will relativ große Objekte als mechanische Quantensensoren nutzen. Selbst Nanostrukturen aus Millionen Atomen lassen sich in ihren Quantengrundzustand versetzen, wie Forschende der University of California 2010 erstmals gezeigt haben. Eva Weig baut darauf auf: „Ich will gut kontrollierte Nanosysteme bauen, um kleinste Kräfte zu messen.“

Im Labor zeigt die Physikerin einen Chip, den ihr Team im eigenen Reinraum gefertigt hat. Er trägt eine mit bloßem Auge unsichtbare „Nanogitarre“: Winzige Saiten, 1.000 Mal dünner als ein menschliches Haar, die mit Radiofrequenz schwingen. Weigs Team versucht, solche „Nanoschwinger“ in einen definierten Quantenzustand zu versetzen. Dann könnten die Saiten als Quantensensoren dienen, zum Beispiel um Kräfte zwischen einzelnen Zellen zu messen.

Auf dem Weg zum Quanteninternet

Einen anderen Aspekt von Quantensystemen will Andreas Reiserer nutzen, um ein „Quanteninternet“ zu ermöglichen: Der Quantenzustand eines Teilchens wird bei der Messung zerstört. Daher kann die darin enthaltene Information nur einmal ausgelesen werden. Ein Lauschangriff hinterlässt also unweigerlich Spuren. Fehlen diese, kann man der Kommunikation trauen. „Die Quantenkryptografie ist kostengünstig und erlaubt schon heute nachweisbar abhörsichere Kommunikation“, sagt der Professor für Quantennetzwerke.

Doch bislang ist die Reichweite dieser Technik begrenzt. Zwar seien Glasfasern ideal, um Quanteninformation per Licht zu transportieren, sagt Reiserer. Doch mit jedem Kilometer absorbiert das Glas einen Teil des Lichts. Ab etwa 100 Kilometern scheitert die Kommunikation.

Reiserers Team forscht deshalb an einem sogenannten Quantenrepeater. Das sind Speicher für Quanteninformation, die entlang der Glasfaser etwa alle 100 Kilometer aufeinanderfolgen sollen. Wenn es gelingt, jeden Quantenrepeater mit seinem Nachbarn zu verschränken, dann können diese die gesendete Nachricht ohne Verluste durchreichen. „So wollen wir globale Distanzen überbrücken“, sagt Reiserer. „Dies könnte dann erlauben, Geräte auf der ganzen Welt zu einem ‚Quantensupercomputer‘ zu verknüpfen.“

Das Münchner Team will Quantenrepeater miniaturisieren, vereinfachen und massentauglich machen, indem sie sie auf einem Computerchip unterbringen. Der Chip enthält einen Lichtleiter, in den Erbium-Atome eingebettet sind. Diese dienen als Qubits, die Informationen zwischenspeichern. Eine Kühlung auf vier Kelvin (also rund -269 Grad Celsius) sei allerdings nötig, räumt Reiserer ein. Bis zur Praxistauglichkeit gebe es noch viel zu forschen, sagt er.

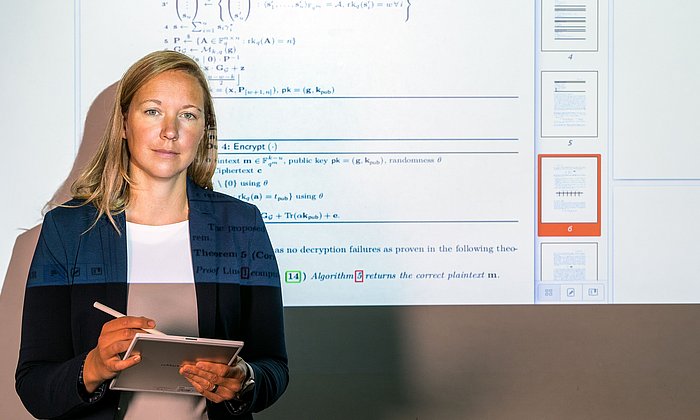

Gesellschaftliche Risiken

Wenn Quantentechnologien ihren Weg in den Alltag finden, bringt das auch Risiken. Ein fehlerkorrigierter Quantencomputer könnte heute gängige Verschlüsselungsverfahren knacken und etwa Online-Banking unsicher machen. „Die gute Nachricht ist, dass es bereits neue Verfahren gibt, die vor dem Quantencomputer sicher sind“, sagt Urs Gasser, Professor für Public Policy, Governance and Innovative Technology und Leiter des „Quantum Social Lab“ an der TUM. Die Umstellung dauert aber mehrere Jahre, deshalb müsse man jetzt damit anfangen, mahnt der Jurist.

Die Kosten des Zuspätkommens könnten noch höher sein als bei KI.

Leiter Quantum Social Lab

„Die Kosten des Zuspätkommens könnten noch höher sein als bei der Künstlichen Intelligenz“, warnt Gasser. Das Quantum Social Lab beschäftigt sich mit den ethischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen künftiger Quantentechnologien. Dazu gehört zum Beispiel die Frage, wie man Menschen in die Debatte um die neue Technologie einbindet. Oder, ob nur reiche Länder ihre Städte dank Quantenoptimierung besser planen können. „Die zweite Quantenrevolution ist ein Paradigmenwechsel mit möglicherweise weitreichenden sozialen, politischen und wirtschaftlichen Folgen“, sagt Prof. Gasser. „Wir müssen sie zum Wohl der Gesellschaft mitgestalten.“

- Ein Artikel aus unserem Unimagazin TUMcampus.

- Das Walther-Meißner-Institut für Tieftemperaturforschung ist ein Forschungsinstitut der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Es betreibt Grundlagen- und angewandte Forschung auf dem Gebiet der Tief- und Ultratieftemperaturphysik mit besonderem Schwerpunkt auf Quantensystemen, Quantencomputing, Supraleitung und korrelierten Elektronensystemen sowie Magnetismus und Spintronik. Geleitet wird das WMI von Prof. Rudolf Gross, Prof. Stefan Filipp und Prof. Peter Rabl, die der TUM School of Natural Sciences angehören.

-

Am Exzellenzcluster Munich Center for Quantum Science and Technology erforschen Wissenschaftler:innen von TUM, LMU und drei Münchner Partnerinstitutionen die Grundlagen komplexer Quantensysteme.

-

Als eine der Gründungseinrichtungen leistet die TUM entscheidende Beiträge zum Aufbau des Munich Quantum Valley. Ziel ist es, Quantencomputer zu entwickeln, zu bauen und für wissenschaftliche Anwendungen verfügbar zu machen.

Technische Universität München

- Christian J. Meier

- tumcampus@tum.de