Anpassung an den Klimawandel

Wettlauf ums Wasser

Mit einer Kabeltrommel auf dem Rücken geht Michael Krautblatter voran in den sogenannten Kammstollen. Der Tunnel tief im Inneren der Zugspitze wurde vor fast einhundert Jahren für den Skitourismus angelegt und gehört heute zur Umweltforschungsstation Schneefernerhaus. Erst geht es an Versorgungsrohren entlang, nach einer Abbiegung kommt man nur noch gebückt weiter. Hier sind die Wände mit Eiskristallen überzogen, die im Licht der Stirnlampen funkeln. Die Frage ist nur: Wie lange noch?

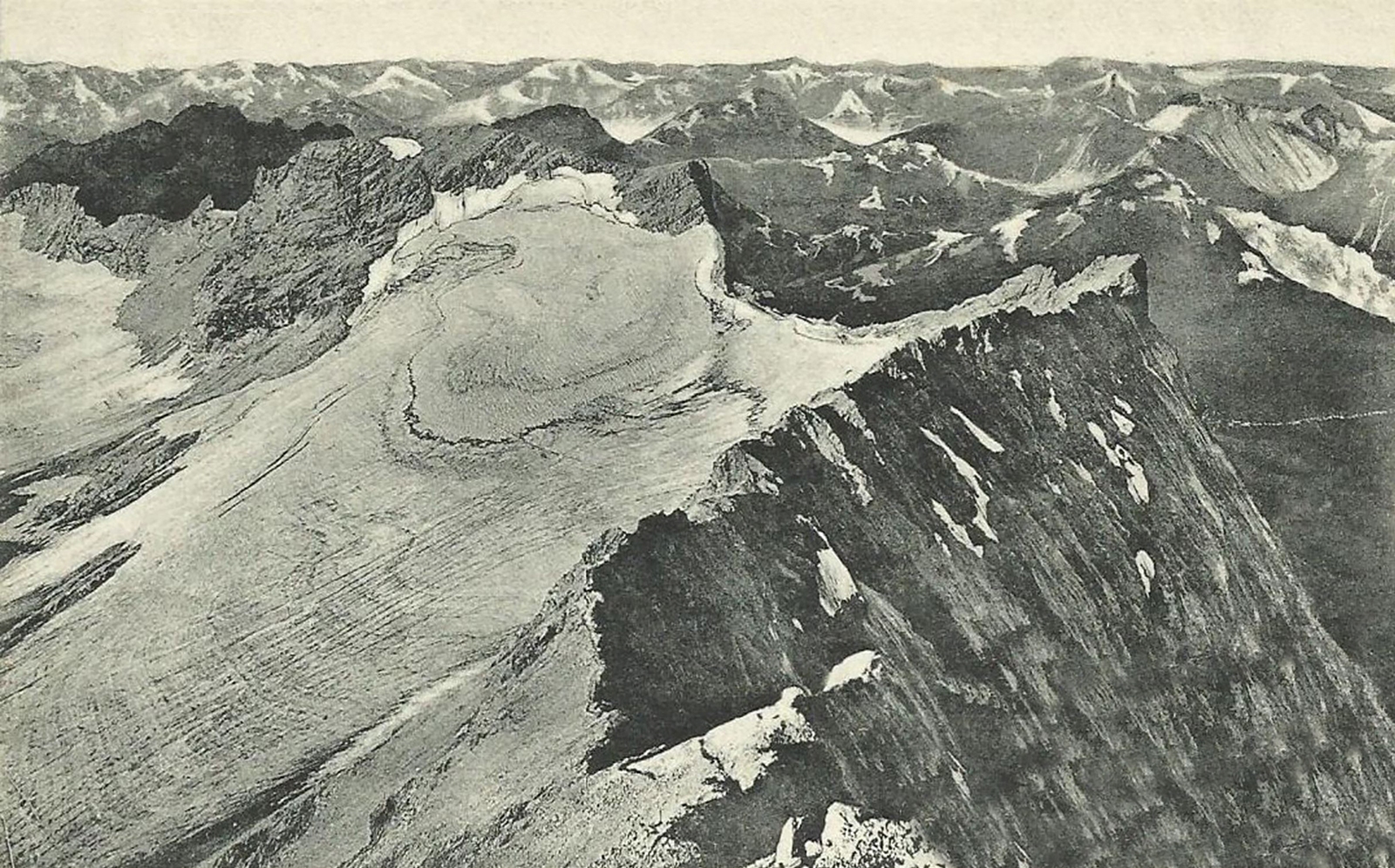

Prof. Krautblatter rollt das Kabel aus und klemmt es an eine der Elektroden, die alle paar Meter in den Felsen geschraubt sind. Der Geowissenschaftler und sein Team vom Lehrstuhl für Hangbewegungen der TUM untersuchen hier den Zustand des Permafrostes, des dauerhaft gefrorenen Gesteins. Mithilfe der elektrischen Widerstandstomografie erfassen sie einmal pro Monat die Ausdehnung des Permafrostes knapp 100 Meter unterhalb des Zugspitzgipfels. Zudem messen 40 Felsthermometer die Permafrost-Kerntemperatur: Seit 2007 ist sie in diesem Bereich im Durchschnitt um ein halbes Grad auf –0,7 Grad Celsius gestiegen. Ab –0,5 Grad fängt das ewige Eis im Zugspitzkalk an zu tauen.

Permafrost füllt winzige Risse und Spalten im Fels wie ein Kleber aus und stabilisiert so die Berge. Ohne diesen Kitt beginnen die Alpen zu bröckeln. Steinschläge, Felsstürze und Muren nehmen zu, wie 2023 am Fluchthorn. Geringere Schneefälle und höhere Temperaturen sorgen dafür, dass bei der Schneeschmelze im Frühjahr seit Jahrzehnten mehr Wasser aus höheren Lagen in die Flüsse abfließt, erklärt Krautblatter. Aber das wird sich in absehbarer Zeit ändern: Schwinden Gletscher und Permafrost, schwinden auch die Wasserspeicher in den Alpen. In heißen und trockenen Jahren gelangt deshalb künftig immer weniger Wasser in die Flüsse – gerade dann, wenn der Bedarf am größten ist, zum Beispiel für die Bewässerung in der Landwirtschaft. „Die Alpen erwärmen sich doppelt so schnell wie der globale Durchschnitt. Das ist, wie mit einer Zeitmaschine in die Zukunft zu reisen“, sagt Krautblatter.

Ein Ziel seiner Forschung ist es deshalb, geophysische und chemische Methoden zu entwickeln, um Gletscher- und Permafrostwasser zu unterscheiden und zu quantifizieren. So will er genauer bestimmen, wie weit diese gefrorenen Wasserspeicher in den Nordalpen noch gefüllt sind. „Nur so können wir vorhersagen, wie viel Wasser in Zukunft aus den Bergen abfließt und was das für die Flüsse in den nächsten 30 bis 40 Jahren bedeutet“, sagt Krautblatter. „Wasser aus Permafrost wird uns noch länger im Sommer zur Verfügung stehen als Wasser aus Gletschern.“

Weniger Wasser, mehr ins Tal geschwemmte Steine und Sedimente: Wie wirkt sich das auf die Fließgeschwindigkeit der Flüsse und damit auch auf die Lebensbedingungen von Fischen und anderen Wasserlebewesen aus? Welche Folgen hat der veränderte Wasserkreislauf für die Landwirtschaft, die Stromerzeugung aus Wasserkraft, die Trinkwasserversorgung? „Diese Fragen lassen sich nur mit der Expertise verschiedener Fachbereiche beantworten“, ist sich Krautblatter sicher.

An der TUM haben sich deshalb Forschende aus den Natur- und Ingenieurwissenschaften, den Life Sciences und den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften im TUM Wasser Cluster zusammengeschlossen. Das Spektrum reicht von der Wasserchemie über die Optimierung von Wasserkraftwerken und die Bedeutung von Wasser für Ökosysteme und Landwirtschaft bis hin zur Analyse internationaler Klimapolitik – mehr als 15 Professuren sind beteiligt. Sie wollen gemeinsam an Lösungen für resiliente Wassersysteme arbeiten und an „rapid adaptation strategies“, also schnellen Strategien für die Anpassung an den Klimawandel. Bis konkrete Maßnahmen umgesetzt sind, brauche es oft mindestens zehn Jahre. „Deshalb müssen wir jetzt anfangen”, sagt Krautblatter.

Unbeständigkeit ist das neue Normal

„Uns läuft die Zeit davon“, sagt auch Prof. Jörg Drewes in seinem Büro auf dem TUM Campus Garching. „Jahrzehntelang konnten wir uns bei der Planung und dem Betrieb unserer Wasserinfrastruktur auf langfristige empirische Daten stützen, etwa zu Niederschlagsmustern, Wasserabfluss oder Grundwasserneubildung“, sagt der Professor für Siedlungswasserwirtschaft. „Das ist vorbei.“ Extremereignisse, die früher mit einer Wahrscheinlichkeit von einmal pro hundert Jahren auftraten, sind inzwischen zehnmal häufiger. „Unbeständigkeit ist das neue Normal“, sagt Drewes.

Als Experte für Wassersysteme berät er unter anderem die Bundesregierung im Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderungen. Im Januar veröffentlichte er zusammen mit Forschenden verschiedener Universitäten das Gutachten „Wasser in einer aufgeheizten Welt“. Der natürliche Wasserkreislauf auf der Erde verändert sich immer schneller, betont das Gremium in dem Gutachten. Häufigere und länger andauernde Überschwemmungen und Dürreperioden, Wasserknappheit in den Städten und zunehmende Wasserverschmutzung – das sind nur einige der Folgen.

„Diese Bedrohungen sind keineswegs auf bestimmte Regionen beschränkt, sondern stellen Muster globaler Dimension dar“, sagt Drewes. Entsprechend umfassend müssten die internationalen Klimaschutz-Anstrengungen sein, „um zu verhindern, dass die Grenzen der Beherrschbarkeit erreicht werden“, wie es im Gutachten heißt. Ziel müsse zudem ein klimaresilientes Wassermanagement mit langfristigem Blick sein, das flexibel auf Veränderungen reagieren kann. Die Rolle der Wissenschaft sieht Jörg Drewes darin, eine schnelle und robuste Datengrundlage für Anpassungsmaßnahmen zu liefern, diese zu begleiten und Beteiligte sowie Betroffene vor Ort einzubeziehen.

Der Wert des Wassers

Wie das gelingen kann, erproben Forschende der TUM rund 300 Kilometer nördlich der Zugspitze, in Oberfranken. Die landwirtschaftlich geprägte Region rund um den Obermain gehört zu den niederschlagsärmsten Regionen in Bayern. Diese Situation verschärft sich durch den Klimawandel, gleichzeitig kommt es immer häufiger zu Starkregen und Überschwemmungen.

Wenn das Wasser knapp und unberechenbarer wird – was bedeutet das für die Sektoren, die darauf angewiesen sind, also Haushalte, Industrie, Stromerzeugung und Landwirtschaft und nicht zuletzt für Ökosysteme wie Flusslandschaften, Grünland oder Wälder? Das ist eine der Fragen, die Dr. Maria Vrachioli untersucht. Sie forscht an der TUM School of Management und koordiniert das europäische Forschungsprojekt RETOUCH Nexus, zu dem auch eine Fallstudie am Obermain gehört. „Unser Ziel ist es, nachhaltige Strategien und Strukturen für das Wassermanagement für alle zu entwickeln“, sagt Vrachioli.

Eine Möglichkeit, die immer knapper werdende Ressource effizient zu verteilen und Konflikte zu vermeiden, ist es, dem Wasser einen Wert zu geben. „Bislang kann in Bayern Fluss- oder Grundwasser kostenlos zur Bewässerung genutzt werden. Wir untersuchen deshalb die Möglichkeit, Bewässerungswasser zu bepreisen, um eine nachhaltigere Nutzung zu erreichen und gleichzeitig den Anbau von Nahrungsmitteln rentabel zu halten“, sagt die Wirtschaftswissenschaftlerin. Das geht nur mit allen Beteiligten an einem Tisch, von der Verwaltung und lokalen Politik über Verbände bis hin zu Bürgerinitiativen. „Unser Anliegen ist es, alle miteinander ins Gespräch zu bringen und davon zu überzeugen, dass nicht nur technologische Lösungen notwendig sind, sondern auch neue politische und unternehmerische Ansätze.“

Die notwendigen Daten für die Fallstudie Obermain liefert ein Team vom Lehrstuhl für Hydrologie und Flussgebietsmanagement der TUM. Ein Netz aus farbigen Linien spannt sich auf dem Bildschirm von Dr. Jingshui Huang: Blau für Flusswasser, Grün für Quellen, Rot für den Wasserbedarf von Haushalten, Landwirtschaft und Industrie. Was passiert, wenn aufgrund von Dürren häufiger bewässert werden muss? Wie wirkt sich eine Aufforstung auf den Landschaftswasserhaushalt aus? Für solche Fragen entwickeln die Forschenden für RETOUCH Nexus mithilfe der hinterlegten Daten verschiedene Szenarien. Auf dieser Basis können die Verantwortlichen vor Ort dann fundierte Entscheidungen treffen.

Auch außerhalb Deutschlands sind solche Daten gefragt: Denn aufgrund des Klimawandels sowie des Wirtschafts- und Bevölkerungswachstums wird weltweit in vielen Regionen das Wasser knapp. Für das Grenzgebiet von Kirgisistan und Usbekistan arbeitet ein internationales Team im EU-Projekt WE-ACT deshalb an einem sogenannten Entscheidungshilfesystem. Auch hier werden Daten zur Wasserverfügbarkeit und zum Verbrauch gesammelt und

integriert. „Mit unserem System vermitteln wir fundiertes Wissen darüber, wie sich das Wasserdargebot in der Region entwickeln wird“, sagt Jingshui Huang, die das Projekt koordiniert. „So können wir die Entscheidungsträger dabei unterstützen, besser auf Herausforderungen zu reagieren und nachhaltige Strategien zu entwickeln – über die Grenzen hinweg.“ Damit sollen Konflikte vermieden und der Wasserstress für Gemeinden, die Wirtschaft und die

Umwelt verringert werden.

Wege aus der Krise

„In der Vergangenheit stand oft die Frage im Vordergrund, wie sich zu viel Wasser am schnellsten wegleiten lässt“, sagt Markus Disse, Professor für Hydrologie und Flussgebietsmanagement. Technische Möglichkeiten für den Hochwasserschutz seien deshalb schon gut erforscht, zum Beispiel Dämme oder Flutpolder. „Um Hitze und Trockenheit besser zu bewältigen, entwickeln wir aber auch Lösungen, die das Wasser besser vor Ort zurückhalten“,

sagt er. Dafür arbeitet er an dezentralen, naturbasierten Maßnahmen, um die Fähigkeit der Landschaft zur Wasserspeicherung und zur verbesserten Grundwasserneubildung wiederherzustellen. Das Schlagwort ist „grünes Wasser”, also das natürlich vorkommende Boden- und Regenwasser, welches von Pflanzen aufgenommen und verdunstet wird.

Ein Projekt des Lehrstuhls beschäftigt sich zum Beispiel damit, vorhandene Entwässerungsgräben gezielt zu nutzen, um das Zuviel an Wasser, das bei Starkregen an der Oberfläche abfließt, zwischenzuspeichern und bei Dürre wieder in den Boden abzugeben. Auch die Kapazitäten von Mooren als natürliche Zwischenspeicher hat das Team von Prof. Disse bereits untersucht. Und gemeinsam mit Forschenden der TUM School of Life Sciences geht es bei einem weiteren Projekt um das Ökosystem Isar und den angrenzenden Auwald: Das Team untersucht dort, wie sich die Wasserverfügbarkeit auf das Pflanzenwachstum auswirkt und wie die Vegetation wiederum den Wasserkreislauf beeinflusst. „Die Zusammenarbeit über die Disziplinen hinweg macht das Forschungsumfeld an der TUM so spannend“, sagt Disse.

Zurück auf der Zugspitze: Michael Krautblatter schultert die Kabeltrommel, es geht wieder in Richtung Tageslicht. Auf der Gondelfahrt ins Tal erzählt er von den besorgten Gesichtern der Studierenden während einer Konferenz. Statt dort den dritten Vortrag zu den Folgen des Klimawandels zu halten, habe er sich entschieden, über die Möglichkeiten einer

schnellen Anpassung zu sprechen. „Dieser Fokus auf Lösungen ermutigt junge Leute, ihre Zukunft mitzugestalten. Wenn wir das clever machen, dann haben wir gute Chancen, eine lebenswerte Umwelt zu bewahren.“

- Als Schwerpunktprogramm zur Wasserforschung an der TUM koordiniert der TUM Wasser Cluster Forschung und Lehre zum Thema Wasser. Schoolübergreifend widmen sich mehr als 15 Professuren der Entwicklung zukunftsfähiger Lösungen für die Schaffung von resilienten Wassersystemen.

Dieser Artikel ist in der Ausgabe 02/2025 des neuen TUM Magazins erschienen.

Technische Universität München

Corporate Communications Center

- Undine Ziller

- undine.ziller@tum.de

- presse@tum.de

- Teamwebsite