Neuer Exzellenzcluster TransforM

„Sozio-technische Schocks in Echtzeit erforschen“

Dass Technologien verantwortungsvoll gestaltet werden sollten, ist heutzutage in aller Munde. Warum brauchen wir zu diesem Thema einen großen Forschungscluster?

Stimmt. Das Thema ist erfreulicherweise viel prominenter als noch vor fünf Jahren. Aber dennoch stehen wir gefühlt noch am Anfang und haben auf viele Fragen keine guten Antworten. Ethics-Boards bei „Big Tech“-Firmen scheitern regelmäßig. Start-ups skalieren immer blitzartiger. Und wir werden immer noch von scheinbar unerwarteten Dynamiken wie dem „Chat-GPT Moment“ überrascht. Mit TransforM wollen wir diese transformativen Innovationsdynamiken untersuchen und besser steuern lernen. Aber wir wollen die Logik von Innovation auch ein bisschen auf den Kopf stellen. Weg von der Haltung: Hier gibt es eine tolle neue Technologie – was können wir damit machen, wie wird das rentabel und halbwegs gesellschaftlich akzeptabel? Stattdessen wollen wir fragen: Welche Art von Innovation brauchen und wollen wir eigentlich? Was sind die gesellschaftlichen Probleme, die wir lösen wollen, und was ist die Rolle von Technologie dabei, etwa bei Mobilitätsgerechtigkeit, Gesundheitsversorgung, KI oder auch der Wettbewerbsfähigkeit regionaler Wirtschaft. Wir wollen im Schulterschluss aller relevanten Disziplinen erforschen, wie solche Prozesse gestaltet werden können.

Arbeiten die Disziplinen nicht längst zusammen?

An der TUM und einigen anderen Universitäten hat sich in den vergangenen zehn Jahren unheimlich viel getan. Aber insgesamt hinkt Deutschland erstaunlicherweise immer noch hinter anderen Ländern her, die Mauer zwischen Sozialwissenschaften und Technik- und Naturwissenschaften einzureißen und dadurch neue Potenziale für spannende Forschung freizusetzen.

Auf der einen Seite steht die transformative Macht von Technik bei weitem nicht im Zentrum der Sozialwissenschaften, obwohl es kaum noch ein gesellschaftliches Thema gibt, das nicht tief von Technik durchsetzt wäre. In Europa gibt es keine vergleichbare Initiative, in der sich die Sozialwissenschaften in so geballter interdisziplinärer Form dem Thema Technologie zuwenden, wie TransforM es tun wird. Ich selbst komme aus dem Feld der Wissenschafts- und Technikforschenden, oder kurz STS; meine Co-Sprecherin Hanna Hottenrott aus der Innovationsökonomie, mein Co-Sprecher Holger Patzelt aus der Entrepreneurship-Forschung. Daneben gibt es Governance, Soziologie, Management, VWL, Internationale Beziehungen, Consumer Science, Anthropologie, Geschichte, Operations Research und einiges mehr – sowohl von der TUM als auch von der LMU, von Max Planck, ifo, ZEW und der Hochschule für Politik.

Auf der anderen Seite werden Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler oft pro forma zu Technologieprojekten hinzu gebeten, um sich bitte irgendwie um gesellschaftliche Akzeptanz zu kümmern. Das ist dann ein wenig so als würde ich einen KI-Professor bitten, mir mal ein Software-Update auf meinem PC zu installieren. Diese Trennung ist nicht mehr so stark wie früher. Aber es gibt sie noch.

Wie müsste stattdessen geforscht werden?

Als Sozialwissenschaft sollten wir nicht erst jahrelang abwarten, was bei einer Technologieentwicklung herauskommt. Wir müssen uns Fragen früh und in Echtzeit stellen, auch wenn sie noch hochgradig spekulativ sind. Beispielsweise müssen wir uns jetzt mit Quantencomputing auseinandersetzen, obwohl noch niemand weiß, ob und wie und für wen diese Technologie konkret funktionieren wird. Deshalb sollten Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler bei Forschungsprojekten von Anfang nah am Labor dran sein. Dafür wollen wir in TransforM eine dialogische Kompetenz entwickeln und auch neue Kooperationsformen testen. Zum Beispiel wollen wir einen neue Integrationsplattform schaffen, genannt SCOPE, über die wir sozio-technische Fragestellungen und Forschungsprojekte mit Partnerinnen und Partnern aus der Technologie angehen.

Um welche Themen soll es in diesen Projekten gehen?

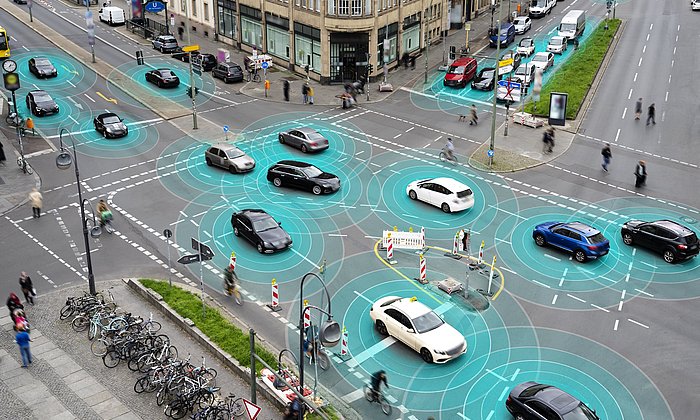

Ein Beispiel könnte die Frage sein, wie autonomes Fahren über Landesgrenzen hinweg funktionieren kann, die ja immer auch kulturelle und regulatorische Grenzen sind. Über unsere Plattform können wir diese Frage nicht nur aus sozialwissenschaftlicher Sicht angehen, das heißt mit Forschenden, die sich mit politischer Kultur, mit internationalen Standards, mit Corporate Responsibility oder mit der Prinzipien von offener Datennutzung beschäftigen. Sondern diese Fragen auch gleich mit denjenigen diskutieren, die autonome Systeme und Infrastruktur-Konzepte entwickeln, wie zum Beispiel an der TUM meine Kollegen Markus Lienkamp, Klaus Bogenberger, Johannes Betz oder Alois Knoll. Insgesamt wollen wir einen Pool von rund 20 erfahrenen Expertinnen und Experten aus verschiedenen Themenfeldern etablieren, die uns in Echtzeit als Ratgeberinnen und Ratgeber zur Seite stehen. Auch da haben wir an der TUM schon Pionierarbeit geleistet, zum Beispiel im Bereich Embedded Ethics and Social Science mit meinen Kolleginnen Ruth Müller und Alena Buyx.

Sie haben mehrfach Echtzeit erwähnt. Was meinen Sie damit?

Wir wollen uns aus sozialwissenschaftlicher Perspektive gezielt der Herausforderung stellen, wie wir auf Schocks in unserer sozio-technischen Welt reagieren können, noch während diese spürbar sind. Die Corona-Pandemie ist solch ein Beispiel. Alle Forschenden auf der Welt waren davon betroffen und viele haben spontan mit ihrer Forschungsagenda reagiert, wenngleich oft sehr ad-hoc und unstrukturiert. Was wäre gewesen, wenn wir zu Beginn der Pandemie einen Mechanismus gehabt hätten, mit der eine interdisziplinäre Gruppe von zehn Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftlern alles stehen und liegen lässt und sich mit ihrer geballten Expertise dem Thema widmet? Und gleichzeitig einen etablierten Link in die Natur-, Technik- und Gesundheitswissenschaften hätte, um für mehrere Monate dieses Thema zu bearbeiten? Das ist etwas, was wir mit einer experimentellen Einheit namens „Real-time Response Team“ ausprobieren wollen. Und Corona ist nur ein Beispiel. Gerade bei der rasanten Entwicklung von digitalen Plattformen hätte man bestimmte Pfadabhängigkeiten verhindern können, wenn man sich in Echtzeit mit den Optionen beschäftigt hätte.

Wie will TransforM die Bürgerinnen und Bürger einbeziehen?

Die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern ist aus großen Teilen der Technologieentwicklung nicht mehr wegzudenken – von Brückenbau bis genmodifiziertem Essen. Mit TransforM wollen wir über eine punktuelle Beteiligung hinausgehen, bei der – salopp gesagt – mal kurz ein Okay eingeholt wird, oft zu spät. Mit unserem „Public Technology Lab“ wollen wir im Schulterschluss mit dem Deutschen Museum eine dauerhafte, multi-modale Infrastruktur für Partizipation einrichten, mit der die Bürgerinnen und Bürger in der Region München in verschiedene Technologieentwicklungen involviert werden – und zwar nicht nur mit den Teilen der Bevölkerung, die sowieso zu Uni-Veranstaltungen kommen. Auch da ist die TUM in Vorleistung gegangen, zum Beispiel in einer ersten Initiative mit meinen Kolleginnen und Kollegen Jörg Niewöhner, Sabina Leonelli, Anne Rademacher und Silke Beck. Wir können dabei auch von anderen Großprojekten lernen wie dem Zukunftscluster MCube, in dem wir in sogenannten Reallaboren viele neue Formen der Mobilität und deren gesellschaftliche Einbettung ausprobiert haben.

Welche Chancen sehen Sie, dass es zu einem echten Umdenken bei der Gestaltung des technologisch-gesellschaftlichen Wandels kommt?

Wir sehen ermutigende Beispiele. Die Entwicklung der Neurotechnologien wie etwa Hirn-Computer-Schnittstellen hat sich vorsichtiger und inklusiver bewegt, als es noch bei der Gentechnik der Fall war – obwohl die Leuchtturm-Initiativen wie das Human Genome Project und das Human Brain Project ähnlich gigantisch waren. Viele sozialwissenschaftliche Fragen wurden dort früher berücksichtigt und es wurde bis zu einem gewissen Grad ein Instrumentarium zur Regulierung sowie eine Diskussionskultur entwickelt. Aber es gibt natürlich noch viel Luft nach oben.

Wir sehen aber auch, dass es Fragen von gesellschaftlicher Akzeptanz, sozialer Gerechtigkeit, politischer Legitimität und Nachhaltigkeit in den derzeitigen Debatten deutlich schwerer haben als noch vor wenigen Jahren, weil sich die Diskussionen um militärische Sicherheit und um den Wettbewerb zwischen den Wirtschaftsmächten drehen. Das ist schade, weil es gerade Europas Wettbewerbsvorteil sein könnte, wenn wir wirtschaftliche und außenpolitische Stärke mit einem Modell für eine lebenswerte, inklusive und sozial gerechte Gesellschaft verbinden. In diesem Sinne will TransforM auch zu besseren Innovationen und Innovationsstrategien beitragen.

- TransforM, Münchner Zentrum für Transformative Technologien und gesellschaftlichen Wandel, ist einer von 70 Exzellenzclustern, die in den nächsten sieben Jahren durch die Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Antragstellerin ist die Technische Universität München (TUM), beteiligt sind darüber hinaus die Ludwig-Maximilians-Universität (LMU), das Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, das ifo Institut und das ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. Kooperationspartner sind Bayern Innovativ, das Bayerisches Forschungsinstitut für Digitale Transformation – bidt, DEEP Ecosystems, das Deutsche Museum, das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) und UnternehmerTUM.

- Sprecher ist Sebastian Pfotenhauer (TUM), Professor für Innovationsforschung an der TUM School of Social Sciences and Technology. Co-Sprecherin und Co-Sprecher sind Hanna Hottenrott (TUM und ZEW), Professorin für Innovationsökonomik, und Holger Patzelt (TUM), Professor für Entrepreneurship an der TUM School of Management.

- Exzellenzcluster der TUM

Technische Universität München

Corporate Communications Center

- Klaus Becker

- klaus.becker@tum.de

- presse@tum.de

- Teamwebsite